Corps Brunsviga Göttingen

| Wappen | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||

| Basisdaten | ||||||

| Land | Niedersachsen | |||||

| Universität | Georg-August-Universität Göttingen | |||||

| Stiftungsdatum | 11. August 1813 | |||||

| Dachverband | KSCV | |||||

| Senioren-Convent | Göttinger Senioren-Convent | |||||

| Wahlspruch | Fortiter adversis opponite pectora rebus! | |||||

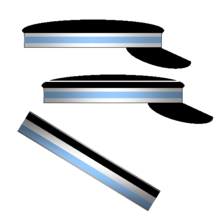

| Farben | | |||||

| Zirkel | ||||||

| Adresse | Bürgerstraße 31 37073 Göttingen | |||||

| Homepage | www.corps-brunsviga.de | |||||

Das Corps Brunsviga Göttingen ist ein Corps (Studentenverbindung) im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV), dem ältesten Dachverband deutscher Studentenverbindungen. Das Corps ist pflichtschlagend und farbentragend. Es vereint Studenten und ehemalige Studenten der Georg-August-Universität Göttingen.

Die Corpsmitglieder werden „Göttinger Braunschweiger“ genannt oder – unter Anspielung auf die Mützenfarbe – „Schwarze Braunschweiger“.

Couleur

Brunsviga hat die Farben „schwarz-weiß-hellblau“ mit silberner Perkussion. Dazu wird von den Aktiven und Inaktiven eine kleine schwarze Mütze („Hinterhauptcouleur“) getragen (siehe auch: Studentenmütze); Alte Herren tragen eine Mütze in größerem Format.

Wie bei allen Göttinger Corps tragen auch die Füchse bei Brunsviga kein Fuchsenband. Die Fuchsenmütze weist zusätzlich am oberen Rand eine weiße Litze auf, bei Conkneipanten ist diese Litze silbern.

Der Wahlspruch lautet „Fortiter adversis opponite pectora rebus!“ (Zitat nach Horaz: „Haltet dem Unglück stets eine starke Brust entgegen!“).

Vorgeschichte

-

Mitglied der Braunschweigischen Landsmannschaft in Göttingen 1773

Mitglied der Braunschweigischen Landsmannschaft in Göttingen 1773 -

F. L. v. Münchhausen, Senior der Braunschweigischen Landsmannschaft 1778 und Mitglied des Ordens ZN (Silhouetten-Sammlung Schubert)

F. L. v. Münchhausen, Senior der Braunschweigischen Landsmannschaft 1778 und Mitglied des Ordens ZN (Silhouetten-Sammlung Schubert) -

Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels („Schwarzer Herzog“), gemalt im Jahre 1809

Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels („Schwarzer Herzog“), gemalt im Jahre 1809

Bereits im Laufe des 18. Jahrhunderts bestanden in Göttingen landsmannschaftliche Zusammenschlüsse der Braunschweiger Studenten. Das in Göttingen verwahrte Stammbuch Rupstein vermittelt mit Zeichnungen aus dem Jahr 1773 die studentische Uniform eines Mitgliedes der Braunschweiger Landsmannschaft jener Zeit im Vergleich zu denen der anderen bestehenden Landsmannschaften.[1] Mit den Farben weiß und blau nimmt diese Uniform bereits die späteren Corpsfarben vorweg.

Geschichte

-

Ältestes Corpsbild der Brunsviga von 1837

Ältestes Corpsbild der Brunsviga von 1837 -

Corpsbursche der Brunsviga um 1840

Corpsbursche der Brunsviga um 1840 - Mensur 1847: v. Korff (links), Corps Brunsviga, und Meyer, Corps Saxonia

Das Corps wurde unter dem Namen „Brunsvigia“ am 11. August 1813[2] von Studenten aus dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg und dem Bistum Halberstadt gegründet. Bisher waren die Studenten aus dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg und dem Bistum Halberstadt zusammen mit den hessischen Studenten Mitglied einer „Hassonia“ gewesen. Als aber im Jahre 1810 die frühere Landesuniversität des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, die Universität Helmstedt, geschlossen wurde, kamen mehr braunschweigische und halberstädtische Studenten nach Göttingen, der traditionellen hannoverschen Landesuniversität. So stieg der Bedarf nach einem speziell braunschweigischen landsmannschaftlichen Zusammenschluss. Die erste überlieferte Constitution des Corps datiert vom 18. Februar 1814[3].

Die Farben waren anfangs „schwarz-blau-rot“[4], wobei das schwarz-blau aus den Uniformfarben der „Schwarzen Schar“ des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels („Schwarzer Herzog“) abgeleitet wurde, das Rot stammte aus den Farben des Bistums Halberstadt (weiß-rot). Weitere Farbänderungen folgten (schwarz-blau, schwarz-blau-weiß), seit dem Jahre 1828 trägt Brunsviga „schwarz-weiß-hellblau“.[5]

Die braunschweigischen Studenten drückten durch die Farbwahl ihre Begeisterung für ihren Herzog aus, der in den Befreiungskriegen die Eigenständigkeit des Herzogtums Braunschweig gesichert hatte. Zur Legendenbildung trug bei, dass der Herzog in der Schlacht bei Quatre-Bras, wenige Tage vor der Schlacht bei Waterloo, sein Leben verlor (siehe auch: The Black Brunswicker).

Aus dem Kreise der Mitglieder des Corps gingen im Laufe des 19. Jahrhunderts mindestens vier Staatsminister (entsprechend dem heutigen Ministerpräsidenten) und weitere bedeutende Politiker des Herzogtums und der Stadt Braunschweig hervor. Dies zeigt die starke landsmannschaftliche Ausrichtung des Corps auf das Braunschweiger Land und die große Anziehungskraft auf führende Kreise des Herzogtums, aber auch des späteren Freistaates Braunschweig.

Brunsviga ist seit der Gründung des Verbandes im Jahre 1848 Mitglied im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV). 1855 stellte sie den ersten regulären Vorort. In den 1860er Jahren bildete Brunsviga zusammen mit seinem Kartellcorps Corps Thuringia Jena („Jenenser Thüringer“) den Kern des „Schwarzen Kreises“, des ältesten Kreises innerhalb des KSCV. Der Name „Schwarzer Kreis“ wurde von der Mützenfarbe der Braunschweiger und Thüringer abgeleitet. Weitere Kreisgründungen mit anderen Farbbezeichnungen folgten.

Brunsviga ist seit 1846 durch ein „Kartell“ mit Thuringia verbunden. Dieses ist das älteste ungebrochene Kartell im KSCV und damit vermutlich auch das älteste ununterbrochen bestehende Verhältnis von Studentenverbindungen im deutschsprachigen Raum überhaupt. Brunsviga und Thuringia bilden mit dem Corps Hassia-Gießen zu Mainz und dem Corps Suevia München seit 1909 das „Eisenacher Kartell“, das als Kern des „Schwarzen Kreises“ im KSCV gilt.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übernahm Brunsviga Göttingen zwei Corps, die in der militärärztlichen Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen wurzelten: 1956 fusionierte sie mit dem Corps Saxonia Hann. Münden, nahm ihre Mitglieder auf und verpflichtete sich, ihre Tradition weiterzuführen. Mit dem Corps Franconia Hamburg wurde 1979 ein ähnlicher Vertrag abgeschlossen.

Corpshaus

Auf dem Stiftungsfest im Sommer 1894 fasste das Corps den prinzipiellen Beschluss, ein Corpshaus zu bauen. Erste Anregungen dazu kamen aus dem Jahre 1890. Die meisten Göttinger Corps hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Corpshäuser oder planten den Bau. Wichtiger Grund war auch, dass den Corpsmitgliedern das traditionelle Verkehrslokal Deutscher Garten, nach seinem Wirt auch „auf dem Kaiser“ genannt, nicht mehr gefiel. Dort war die „lästige Nachbarschaft nichtfarbentragender Verbindungen“ zu ertragen.

Im Sommer 1896 konnte von den aufgebrachten Mitteln ein Grundstück in der Nähe des Bismarckhäuschens gekauft werden, direkt außerhalb des alten Stadtwalles im Süden der Stadt, heute Bürgerstr. 31. Zum 75. Stiftungsfest im Sommer 1899 wurde in Gegenwart von 150 Festteilnehmern der Grundstein des Corpshauses gelegt. Unmittelbar nach der Veranstaltung begann der Bau unter der Leitung und nach Plänen des Architekten Wilhelm Rathkamp im Stile der Neorenaissance. Die Ausführung übernahm die Bauunternehmung Conrad Rathkamp &Söhne (Göttingen). Drei Alte Herren des Corps bildeten den Bauausschuss.

Bereits am 25. November 1899 wurde das Richtfest des Corpshauses im kleinen Rahmen gefeiert. Nach den Schlussfeierlichkeiten des Sommersemesters konnte das Corpshaus am 4. August 1900 seiner Bestimmung übergeben werden. Der Corpsdiener Kastner zog mit seiner Familie in die für ihn bestimmte Kellerwohnung ein. In den Ferien wurde letzte Hand an die Inneneinrichtung gelegt. Der tatsächliche Bezug des Corpshauses fand zu Beginn des Wintersemesters 1900/1901 statt. Das Haus wurde mehr und mehr zum Mittelpunkt des ganzen Corpslebens.[6]

Das Gebäude steht im ehemaligen Stadtgraben und ruht auf Fundamenten aus Kalkbruchsteinen von durchschnittlich 4,75 Metern Höhe. Über dem Sockelgesims besteht das Mauerwerk aus Tuffstein mit Eckquaderung und Architekturteilen aus Buntsandstein. Das Zwerchhaus zur Straße wurde in Fachwerk ausgeführt. Dominiert wird das Gebäude an seiner südwestlichen Ecke durch den etwas abgesetzten Treppenturm mit einer verschieferten Haube. Das Erdgeschoss nahm neben dem Kneipzimmer und dem zweigeschossigen Festsaal ein Conventszimmer und verschiedene Funktionsräume auf. Im Obergeschoss befinden sich Räume für die Mitglieder des Corps.[7]

Verhältnisse

Das Corps Brunsviga hat seit dem 19. Jahrhundert – hauptsächlich durch Vermittlung gemeinsamer Mitglieder – zahlreiche Beziehungen zu Corps an anderen Universitäten aufgebaut.[8]

Kartelle

- Corps Thuringia Jena (Kartell seit 1846)

- Corps Suevia München (Kartell seit 1888, befreundet seit 1868)

- Corps Hassia-Gießen zu Mainz (Kartell seit 1892, befreundet seit 1868)

- Corps Franconia Tübingen (Kartell seit 1920, befreundet seit 1876)

Befreundete Verhältnisse

- Corps Borussia Greifswald (befreundet seit 1879)

- Corps Hansea Königsberg (befreundet seit 1897, Vorstellungsverhältnis seit 1889)

- Corps Suevia-Straßburg zu Marburg (befreundet seit 1919, Vorstellungsverhältnis seit 1878)

- Corps Suevia Freiburg (befreundet seit 1919, Vorstellungsverhältnis seit 1889)

- Corps Bavaria Würzburg (befreundet seit 1924, Vorstellungsverhältnis seit 1912)

- Corps Gothia Innsbruck (befreundet seit 1995, Vorstellungsverhältnis seit 1919)

- Corps Saxonia Konstanz (befreundet seit 2004, Vorstellungsverhältnis seit 1954)

- Corps Saxonia Leipzig (befreundet seit 2016)

Weitere Verhältnisse

- Corps Saxonia Hann. Münden (fusioniert seit 1956)

- Corps Franconia Hamburg (Freundschaftsvertrag mit Traditionsübernahme seit 1979)

- Andree’sche Tischgesellschaft (ATG) Münden zu Göttingen (inoffizielles Verhältnis seit 1870/71)

Bekannte Corpsmitglieder

-

Friedrich Schulz

Friedrich Schulz -

Wilhelm Schulz

Wilhelm Schulz -

Franz Eduard Hermann Rittscher

Franz Eduard Hermann Rittscher -

Alexander Conze

Alexander Conze -

Hermann Graf von Görtz-Wrisberg

Hermann Graf von Görtz-Wrisberg - Wilhelm (von) Bode als Student 1865

-

Max Liebermann: Bildnis Dr. Wilhelm (von) Bode, 1904

Max Liebermann: Bildnis Dr. Wilhelm (von) Bode, 1904

In alphabetischer Reihenfolge

- Wilhelm Bergmann (1866–1938), Landrat des Kreises Stolzenau

- Wilhelm von Bode (1845–1929), Kunsthistoriker, Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlungen in Berlin, Mitbegründer des modernen Museumswesens

- Heinrich Böhmcker (1896–1944), Bürgermeister von Bremen (NSDAP)

- Hans Böhmcker (1899–1942), Senator von Lübeck (NSDAP), Beauftragter für die Stadt Amsterdam (1940–1942) unter Arthur Seyß-Inquart

- Robert Bonnet (1851–1921), Professor für Anatomie an den Universitäten München, Gießen, Greifswald und Bonn

- Bernhard Breithaupt (um 1834–1911), Leiter der Polizeidirektion Braunschweig, Kreisdirektor in Blankenburg

- Herbert Bührke (1891–1954), Präsident des Landeskirchenamtes in Kiel

- Hartwig Cleve (Jurist) (1811–1883), Polizeidirektor von Braunschweig, Kreisdirektor des Landkreises Wolfenbüttel

- Alexander Conze (1831–1914), Archäologe, Ausgrabungen in Pergamon und Samothrake (Pergamonmuseum, Pergamonaltar), Direktor der Berliner Skulpturensammlung, Generalsekretär des Deutschen Archäologischen Instituts

- Adolph Cruse (um 1804–1874), Kreisdirektor in Helmstedt

- August Culemann (um 1809–1891), Kreisdirektor in Gandersheim und Braunschweig

- Anton Eilers (1839–1917), deutsch-amerikanischer Metallurg und Industrieller

- Herbert Evers (1902–1968), Landrat

- Eugen von Finckh (1860–1930), Ministerpräsident des Freistaates Oldenburg

- Julius Fressel (1857–1947), Professor für Gynäkologie, Ärztlicher Direktor der Hamburger Frauenklinik in der Finkenau, einer der größten Frauenkliniken Deutschlands

- Paul Fromme (1855–1929), Landrat des Dillkreises, Polizeidirektor und Polizeipräsident des Stadtkreises Aachen, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Hildesheim

- Richard Frommel (1854–1912), Gynäkologe, Direktor der Universitäts-Frauenklinik Erlangen (1887–1901) (Chiari-Frommel-Syndrom)

- Adolph Goeden (1810–1888), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Carl Maximilian Grüel (1807–1874), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Gerhard Hahn (1901–1943), evangelischer Theologe, Politiker (NSDAP)

- Rudolf Hahn (1863–1934), Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, MdHB

- Wilhelm Harttung (1857–1923), Dermatologe

- Walter Hermann von Heineke (1834–1901), Professor für Chirurgie an der Universität Erlangen, Geheimer Medizinalrat, Generalarzt

- Rudolf Heins (1819–1869), Mediziner und Hochschullehrer, Chef des Sanitätsdienstes der ersten deutschen Flotte

- Rudolf Henneberg (1826–1876), deutscher Kunstmaler

- Ernst Henke (1804–1872), ordentlicher Professor für Theologie in Marburg

- Carl von Hohnhorst (1809–1858), Kreisdirektor in Helmstedt und Braunschweig

- Heinrich Homann (1911–1994), Mitbegründer des Nationalkomitees Freies Deutschland, Vorsitzender der NDPD (1972–1989), stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der DDR (1960–1989)

- Rudolf Huch (1862–1943), deutscher Schriftsteller, Bruder von Ricarda Huch

- Max Kley (1867–1940), Landrat des Landkreises Meseritz, Richter am Preußischen Oberverwaltungsgericht

- August Klotz (1857–1925), Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Düren

- Carl Christoph Kopp (1795–1866), Präsident des Appellationsgerichts für die Herzogtümer Coburg und Gotha, Mitglied des Erfurter Unionsparlaments

- Wilhelm Lachmann (1801–1861), Naturforscher

- Otto Lauenstein (1829–1902), Jurist, Oberbürgermeister von Lüneburg, Mitglied der Zweiten Kammer der Ständeversammlung des Königreichs Hannover, des Preußischen Abgeordnetenhauses und des Provinziallandtags von Hannover

- Friedrich Leuckart (1794–1843), Professor der Physiologie, vergleichenden Anatomie und Zoologie an der Universität Freiburg, Mitglied der Leopoldina

- Klaus Liesen (1931–2017), Industriemanager, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Ruhrgas AG (seit 2003) und der Volkswagen AG (seit 2006)

- Otto von Linstow (1842–1916), preußischer Sanitätsoffizier, Zoologe

- Julius Ludowieg (1830–1908), Oberbürgermeister von Harburg

- Ludwig von Lücken (1831–1885), Rittergutsbesitzer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

- Karl Lueder (1834–1895), ordentlicher Professor für Strafrecht an der Universität Erlangen

- Leo Meyer (1830–1910), Linguist und Russischer Staatsrat in Dorpat

- Wilhelm von Meyeren (1905–1983), Physiker, Professor für Festkörperphysik in Hannover

- Theodor Mithoff (1835–1892), Gymnasiallehrer, Professor für Volkswirtschaftslehre in Dorpat, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

- Rudolf Mueller (1869–1954), Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Darmstadt

- Herbert Conrad Nöhring (1900–1986), Botschafter

- Arnold Raapke (1864–1935), Landrat des Kreises Strasburg in Westpreußen, Präsident des Finanzgerichts Hannover

- Franz Eduard Hermann Rittscher (1839–1897), Senator der Hansestadt Lübeck, Rechtsanwalt der Mutter von Thomas und Heinrich Mann

- Georg Schlüter (1859–1938), Bürgermeister von Greifswald

- Hans Schmalfuß (1894–1955), Chemiker und Hochschullehrer

- Moritz Schmidt (1841–1903), Kreisrichter, Rittergutsbesitzer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

- Maximilian Senfft von Pilsach (1828–1903), Landrat der Kreise Strasburg, Schildberg, Wreschen, Weißenfels und Herrschaft Schmalkalden

- Heinrich Stilling (1853–1911), Professor für Pathologie an der Universität Lausanne

- Jakob Stilling (1842–1915), Professor für Ophthalmologie an der Universität Straßburg

- Rudolf von Stülpnagel (1831–1900), Rittergutsbesitzer, Landrat des Landkreises Zauch-Belzig, MdHdA

- Carl Völckers (1836–1914), Ophthalmologe in Kiel, erster deutscher Professor für Augenheilkunde

- August Uhde (1807–1861), Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer

- Hans Ullrich (1889–1971), Generaldirektor der Gothaer Lebensversicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gothaer Allgemeine Versicherung AG

- Gustav Wegscheider (1819–1893), Arzt, Geburtshelfer, Gründer der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin

- Ernst von Werdeck (1849–1905), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

- Ernst Wibel (1802–1863), Obergerichtsanwalt, Mitglied des Oldenburgischen Landtags

- Friedrich Wiedemeister (1833–1895), Psychiater

- Hans Wolf (Jurist) (1850–1940), Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig (1904–1922), Mitglied des Regentschaftsrats des Herzogtums Braunschweig

Braunschweiger Staatsminister

Das Corps Brunsviga Göttingen hat im Laufe des 19. Jahrhunderts mindestens vier Braunschweigische Staatsminister (was in etwa dem heutigen Ministerpräsidenten entspricht) hervorgebracht. In chronologischer Reihenfolge:

- Friedrich Schulz, Braunschweigischer Staatsminister (1843–1848), Präsident des Konsistoriums der Braunschweigischen Landeskirche, Präsident der herzoglichen Kammer, „Exzellenz“

- August von Geyso, Braunschweigischer Staatsminister (1859–1861)

- Wilhelm Schulz, Braunschweigischer Staatsminister (1876–1883)

- Hermann Graf von Görtz-Wrisberg, Braunschweigischer Staatsminister (1883–1889), Vorsitzender des Regentschaftsrats des Herzogtums Braunschweig (1884–1885)

- Johannes Lieff (1879–1955), Braunschweigischer Innenminister, Präsident des Braunschweigischen Verwaltungsgerichtshofs

Weitere Braunschweiger Politiker

- Wilhelm Bode, Reichstagsabgeordneter

- Heinrich Caspari, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig (1848–1879), Präsident des Braunschweigischen Landtages

- Wilhelm Pockels, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig (1879–1904), Präsident des Braunschweigischen Landtages

- August Hampe, Justizminister des Freistaates Braunschweig (1919–1920), Gründer (1920) und langjähriger Vorsitzender der Braunschweigisch-Niedersächsischen Partei (BNP), Mitglied der Weimarer Nationalversammlung (1919/1920), Mitglied des Reichstages (1924–1928)

- Gustav Langerfeldt, Geheimrat (Minister) für Inneres und Kultus im Herzogtum Braunschweig, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung (1848/49)

- Theodor Vogler (1828–1899), Kreisdirektor in Wolfenbüttel, Mitglied des Braunschweigischen Landtags (1882–1897)

Siehe auch

- Liste der Kösener Corps

- Liste der Listen von Studentenverbindungen

- Pépinière-Corps

- Mündener Convent forstakademischer Verbindungen

Literatur

- Carl Reinbeck: Geschichte des Corps Brunsviga in Göttingen 1813–1924, Braunschweig:Oeding 1928

- Georg Bacmeister: Die Geschichte des Corps Brunsviga. Teil II: 1924–1993, Celle 2002

- Hans Böhmcker: Brunsviga von 1813–1824. Ein Beitrag zur Geschichte des Göttinger SC, in: Deutsche Corps-Zeitung 41 (1924/25), S. 85–90

- Horst-Rüdiger Jarck, Günter Scheel (Hrsg.): Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 19. und 20. Jahrhundert, Hannover 1996

- Helga-Maria Kühn: Studentisches Leben im Göttingen des 18. Jahrhunderts nach zeitgenössischen Berichten, Briefen, Reisebeschreibungen und Akten des Stadtarchivs, in: Göttingen im 18. Jahrhundert. Eine Stadt verändert ihr Gesicht. Texte und Materialien zur Ausstellung im Städtischen Museum und im Stadtarchiv Göttingen 26. April – 30. August 1987, Göttingen 1987

- Jan Volker Wilhelm: Das Baugeschäft und die Stadt. Stadtplanung, Grundstücksgeschäfte und Bautätigkeit in Göttingen 1861–1924. Studien zur Geschichte der Stadt Göttingen, Göttingen 2006, S. 333f, ISBN 3-525-85425-0, ISBN 978-3-525-85425-9 Vorschau bei Google Books

- Wilhelm Rathkamp: Das Korpshaus der Brunsviga. In: Zeitschrift für Architektur- und Ingenieurwesen 46 (entspricht Band 5 der neuen Folge), Wiesbaden 1900, Sp. 721–723

- Hans-Bernhard Herzog (Hrsg.): 100 Jahre Eisenacher Kartell. 1909–2009, Neustadt an der Aisch 2009, ISBN 978-3-87707-754-2

Weblinks

- Corps Brunsviga Göttingen – offizielle Webseite

- Literatur von und über Corps Brunsviga Göttingen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Abb. aus: Hans-Georg Schmeling: Göttingen im 18. Jahrhundert. Katalog Göttingen 1987, S. 168

- ↑ Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 50.

- ↑ abgedruckt bei Rainer Assmann: Constitutionen der Corps und ihrer Vorläufer 1810–1820 in Sonderheft Einst und Jetzt 1983, S. 31–41

- ↑ Einleitung zur Constitution von 1815 abgedruckt bei Rainer Assmann: Constitutionen der Corps III in Sonderheft Einst und Jetzt 1988, S. 45–61

- ↑ Hans Becker von Sothen: Die Göttinger Verbindungen und ihre Farben 1800 bis 1833. In: Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung 39 (1994), S. 190.

- ↑ Carl Reinbeck: Geschichte des Corps Brunsviga in Göttingen 1813–1924, Braunschweig 1928, S. 117ff.

- ↑ E. Oehlmann: Das Corpshaus der Brunsviga in Göttingen. In: Academische Monatshefte 17 (1900/01), S. 275–277.

- ↑ Vorstand des Verbandes Alter Corpsstudenten e. V. (VAC) Würzburg (Hrsg.): Handbuch des Kösener Corpsstudenten in zwei Bänden, 6. Auflage, Würzburg 1985, Loseblattsammlung, Register 1