Portes de Québec

Pour un article plus général, voir Fortifications de Québec.

| Destination initiale | Fortifications militaires |

|---|---|

| Destination actuelle | Historique et ornementale |

| Style | Divers |

| Construction | 1690 à 1983 |

| Propriétaire | Gouvernement du Canada |

| Pays |  Canada Canada |

|---|---|

| Province | |

| Région | Capitale-Nationale |

| Ville | Québec |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Les portes de Québec sont des ouvrages intégrés au système de murs et de fortifications entourant une partie de la ville de Québec. Elles sont actuellement au nombre de quatre.

Histoire

Les premières portes furent construites au XVIIe siècle durant le régime français. D'autres s'ajoutèrent à l'époque du régime britannique qui suivit à partir du XVIIIe siècle, les autorités britanniques étant soucieuses de pouvoir bloquer les accès à la ville de tous les côtés. Gardées par des soldats, les portes étaient fermées durant la nuit, isolant ainsi la haute-ville de Québec de la région avoisinante.

La plupart des portes furent démolies et reconstruites à plusieurs reprises. Puisqu'elles constituaient un sérieux obstacle à la circulation urbaine, plusieurs portes furent définitivement démolies dès 1871 en autres, pour permettre un meilleur accès à de nouveaux pôles de développement: la gare, le port et les banlieues. Trois portes existent néanmoins encore aujourd'hui, après avoir été reconstruites sur un modèle différent, qui ne constitue plus une entrave. De nos jours, six accès permettent d’entrer à l'intérieur du Vieux-Québec et tous sont libres d'accès.

Liste des portes

Existantes

Porte Saint-Jean

46° 48′ 46″ N, 71° 12′ 47″ O

La porte Saint-Jean est construite en 1693. Elle se situe sur la rue Saint-Jean et donne sur l'ouest, en direction de Sainte-Foy. En 1745, elle est remplacée par une seconde, plus à l'ouest. Cette dernière est démolie et une nouvelle est reconstruite en 1863. En 1897, cette troisième porte est démolie pour faciliter la circulation. La porte actuelle, la quatrième, est construite en 1939-1940[1]. L'écusson au-dessus de la porte d'entrée est sculpté par Théodule Guilemette, à qui nous devons également plusieurs sculptures à Québec.

-

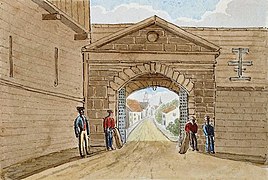

La troisième porte Saint-Jean, en 1867

La troisième porte Saint-Jean, en 1867 -

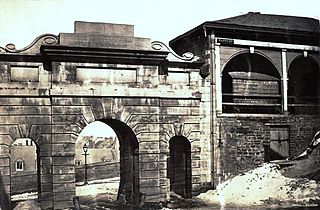

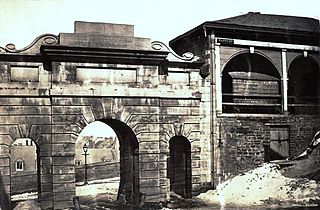

La troisième porte Saint-Jean (vue extérieure) démolie en 1897, et une partie de la place d'Youville vers 1870

La troisième porte Saint-Jean (vue extérieure) démolie en 1897, et une partie de la place d'Youville vers 1870 -

Porte Saint-Jean conçue par lord Dufferin

Porte Saint-Jean conçue par lord Dufferin -

La porte Saint-Jean en 2007, vue de l'extérieur

La porte Saint-Jean en 2007, vue de l'extérieur

Porte Saint-Louis

46° 48′ 34″ N, 71° 12′ 41″ O

La porte Saint-Louis est construite en 1693. Elle se situe sur la rue Saint-Louis et donne sur l'ouest, en direction des hauteurs d'Abraham. Elle est remplacée par une autre, plus à l'ouest, en 1745. Celle-ci est démolie puis reconstruite dans sa forme actuelle en 1878.

-

L'ancienne porte Saint-Louis

L'ancienne porte Saint-Louis -

La porte Saint-Louis dans les plans de lord Dufferin, 1876

La porte Saint-Louis dans les plans de lord Dufferin, 1876 -

La porte Saint-Louis vers 1920

La porte Saint-Louis vers 1920 -

La porte Saint-Louis en 2007, vue de l'intérieur

La porte Saint-Louis en 2007, vue de l'intérieur -

La porte Saint-Louis en 2015, vue de l'extérieur après la rénovation

La porte Saint-Louis en 2015, vue de l'extérieur après la rénovation

Porte Prescott

46° 48′ 48″ N, 71° 12′ 16″ O

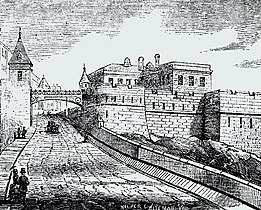

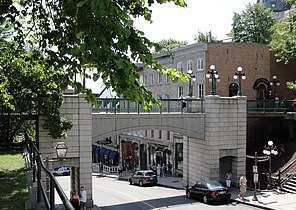

La porte Prescott est érigée en 1797[2], sous le régime britannique. Elle donnait sur l'est. Située dans la côte de la Montagne, elle fermait cette voie de communication entre la basse-ville et la haute-ville. Elle était surmontée d'un corps-de-garde où logeaient les soldats de faction. Elle portait le nom de Robert Prescott, gouverneur général du Canada à cette époque[3]. Elle est démolie en 1871. On trouve aujourd'hui à cet endroit une passerelle piétonnière surélevée, construite en 1983, qui enjambe la Côte de la Montagne. Cette passerelle, bien que nommée « porte Prescott », n'a toutefois rien de commun avec ce qu'était la porte Prescott.

-

Vers 1830 -

Vers 1840 -

Vue de l'extérieur en 1860 -

Pont de fer dans les plans de lord Dufferin (jamais réalisé) -

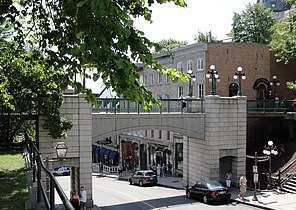

En 2013 (de l'intérieur)

Porte Kent

46° 48′ 43″ N, 71° 12′ 45″ O

La porte Kent est la dernière porte à être construite. Elle ne le fut qu'en 1878 et 1879. Contrairement à toutes les autres portes, la porte Kent n'a jamais joué de rôle en tant qu'élément fonctionnel des fortifications de la ville. Elle ne fut érigée que dans un but ornemental, dans le cadre du plan de conservation des fortifications proposé par le gouverneur général de cette époque, lord Dufferin, après le départ de la garnison britannique. Elle est nommée en souvenir du duc de Kent, père de la reine Victoria, et celle-ci contribua financièrement à sa construction[4].

-

L'emplacement de la porte Kent, avant sa construction en 1878

L'emplacement de la porte Kent, avant sa construction en 1878 -

La porte Kent, intérieur, 1890

La porte Kent, intérieur, 1890 -

La porte Kent en 1898 vue de l'extérieur

La porte Kent en 1898 vue de l'extérieur -

La porte Kent en 2007, vue de l'extérieur

La porte Kent en 2007, vue de l'extérieur

Démolies

Porte du Palais

La porte du Palais, aussi appelée la porte Saint-Nicolas, est construite en 1690. Elle est remplacée en 1748, puis de nouveau en 1830-1831[5]. Elle se situe dans la côte du Palais. Du côté extérieur, elle donne au nord, vers ce qui était alors le faubourg Saint-Nicolas. Étroite, constituant un obstacle à la circulation et ayant perdu sa raison d'être, elle est définitivement démolie en 1873[6].

-

James Pattison Cockburn, Porte du Palais, 1829 (vue de l'extérieur)

James Pattison Cockburn, Porte du Palais, 1829 (vue de l'extérieur) -

Porte du Palais, deuxième moitié du XIXe siècle (vue de l'intérieur)

Porte du Palais, deuxième moitié du XIXe siècle (vue de l'intérieur) -

John Crawford Young, Porte du Palais, Québec, 1825-1827

John Crawford Young, Porte du Palais, Québec, 1825-1827 -

Même vue de la côte du Palais, sans porte

Même vue de la côte du Palais, sans porte

Porte Hope

46° 48′ 58″ N, 71° 12′ 24″ O

La porte Hope, aussi appelée la porte de la Canoterie, est construite en 1786. Elle était située au haut de la Côte de la Canoterie. Elle donnait sur le nord, le bas de la côte de la Canoterie débouchant à cette époque pratiquement sur la rivière Saint-Charles. Sur l'un de ses côtés, elle était flanquée d'un corps de garde surplombant la falaise. Vers l'intérieur de la ville, elle se situait dans l'axe de la rue Sainte-Famille, parfois appelée rue Hope par les anglophones. Elle est nommée d'après Henry Hope, lieutenant-gouverneur du Québec. Elle est définitivement démolie après 1871. En 2008, lors du 400e anniversaire de Québec, la porte est temporairement recréée avec des végétaux.

-

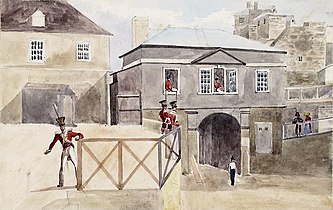

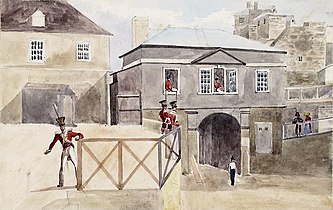

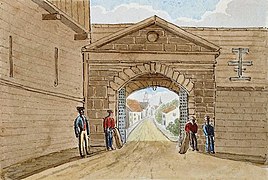

Aquarelle, vers 1830

Aquarelle, vers 1830 -

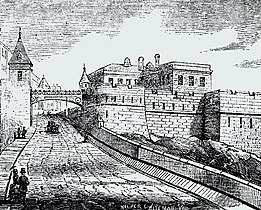

L'extérieur de la porte Hope, en haut de la Côte de la Canoterie, surplombée par le bâtiment de garde, vers 1860

L'extérieur de la porte Hope, en haut de la Côte de la Canoterie, surplombée par le bâtiment de garde, vers 1860 -

La porte Hope vue de l'intérieur vers 1870

La porte Hope vue de l'intérieur vers 1870 -

Vue rapprochée de l'extérieur de la porte Hope avant sa démolition vers 1871 et vue sur la rue Sainte-Famille de l'autre côté

Vue rapprochée de l'extérieur de la porte Hope avant sa démolition vers 1871 et vue sur la rue Sainte-Famille de l'autre côté -

En face de là où était la porte (rue Sainte-Famille en 2012)

En face de là où était la porte (rue Sainte-Famille en 2012)

Notes et références

- ↑ Paquet et Provencher, op. cit., p.58

- ↑ Paquet et Provencher, op. cit., p. 41

- ↑ Jean-Marie Lebel, À l'entrée de la haute-ville, l'intimidante porte Prescott, Commission de la capitale nationale du Québec (page consultée le 11 mars 2009)

- ↑ Paquet et Provencher, op. cit., p. 56

- ↑ magazineprestige.com

- ↑ Jocelyn Paquet et Jean Provencher, Québec : Les images témoignent, 2e édition, Éditions Sylvain Harvey, 2004, 140 pages, (ISBN 2-921703-55-6), p. 17

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Portes de Québec, sur Wikimedia Commons

- Lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Québec, sur le site de Parcs Canada

- Grand Québec : Les portes de Québec

- Les portes de Québec en images, XIXe siècle

Portail de la Nouvelle-France

Portail de la Nouvelle-France  Portail de la Capitale-Nationale

Portail de la Capitale-Nationale  Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme